Éducation et formation des jeunes en Grande Région

Dans les analyses relatives au marché du travail, il est sans cesse fait référence à la relation entre le niveau d’instruction et l’activité professionnelle. Les experts sont d’accord : le taux d’emploi augmente avec le niveau d’instruction.[1] C’est pourquoi, dans le cadre du Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, l’Union européenne encourage la poursuite d’études. Ainsi, au moins 60 % des adultes devraient participer à des activités de formation chaque année ; et au moins 80 % des personnes âgées de 16 à 74 ans devraient posséder des compétences numériques de base. L’UE encourage aussi à réduire le décrochage scolaire, sans pour autant fixer un objectif précis ; et à accroitre la participation au deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

Afin de déterminer la taille relative de la population étudiante au niveau régional, le nombre des étudiants est mis en relation avec la classe d’âge des 20-24 ans. Il est toutefois à noter que cet indicateur est basé sur les lieux d’étude et non sur les lieux d’origine ou de résidence des étudiants. Les chiffres les plus élevés sont donc atteints par les régions accueillant de grandes universités ou d’autres institutions proposant des filières d’enseignement supérieur et attirant ainsi de nombreux étudiants venant de l’extérieur. Lors de l’interprétation de ces taux, il convient donc de tenir compte, parallèlement à la composition par âge spécifique de la population respective, de la structure régionale de l’enseignement supérieur, c’est-à-dire de la concentration ou de la dispersion des instituts de formation dans les régions.

[1] Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich, Ausgabe 2016 – Tabellenband, S. 24

Etudiants dans l’enseignement supérieur (CITE 5-8) en 2022

En 2022, plus de la moitié des 20-24 ans font des études supérieures

En 2022, près de deux-tiers (63,3 %) de tous les habitants de la Grande Région âgés de 20 à 24 ans étaient des étudiants dans l’enseignement supérieur ; une proportion inférieure à la moyenne de l’UE-27 (65,0 %).

Entre 2015-2022, le taux d’étudiants en Grande Région a augmenté de 7,6 points. Au sein de la Grande Région, le taux était le plus élevé en Sarre avec 75,1 %. Cette composante enregistre également l’évolution la plus élevée entre 2015 et 2022 (+ 18,3 points) bien au-delà des autres composantes. La Sarre est suivie par la Wallonie avec 69,1 %. Il est frappant d’observer qu’en dépit de ce chiffre élevé, la région belge se situe encore loin derrière la moyenne nationale qui s’établit à 81,2 %. La Lorraine, avec 65,8 %, se situe au-dessus de la moyenne de la Grande Région. Quant à la Rhénanie-Palatinat, elle se situe, avec 60,8 %, juste en dessous. À l’exception de la Sarre, toutes les composantes se situent sous la moyenne nationale de leur pays respectif. Le chiffre luxembourgeois est de loin le plus faible (20,0 %). Ce résultat ne doit pas être interprété à tort comme un manque de motivation pour les études : la proportion des personnes titulaires d’un diplôme universitaire dans la population adulte y est supérieure à la moyenne de la Grande Région, ce qui prouve donc le contraire. La raison tient avant tout au fait que les jeunes luxembourgeois vont traditionnellement faire leurs études à l’étranger si bien qu’ils ne sont pas comptabilisés par Eurostat dans les statistiques nationales. Ceci explique par ailleurs que le secteur de l’enseignement supérieur a longtemps été bien moins développé au Grand-Duché que dans d’autres pays. Cette situation a certes quelque peu changé depuis la création de l’université en 2003. Toutefois, étant explicitement orientée vers la recherche internationale, l’université de Luxembourg accueille un nombre plutôt réduit et concentré de filières, et donc un volume d’étudiants plutôt contenu.[1] Aujourd’hui, comme dans le futur, de nombreux Luxembourgeois continueront ainsi à faire leurs études à l’étranger, dans les universités des régions voisines de l’espace de coopération.

[1] IBA·OIE : Rapport sur la situation économique et sociale de la Grande Région 2017/2018 pour le Comité économique et social de la Grande Région (CESGR), Saarbrücken 2018 (Schriftenreihe der Großregion vol. 24/2018), p. 66. https://www.iba-oie.eu/fr/publications/rapports-cesgr (24.07.2024)

Evolution 2015-2022 des étudiants dans l’enseignement supérieur

Les jeunes femmes suivent bien plus souvent des études que les jeunes hommes

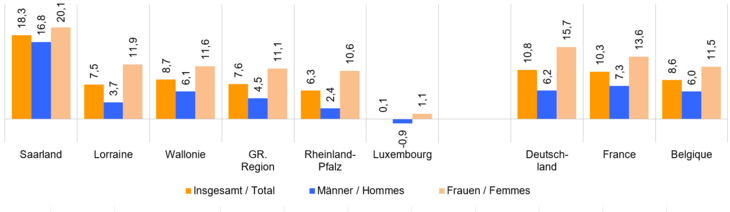

L’analyse par sexe montre que les femmes entreprennent bien plus souvent des études universitaires que les hommes. Pour la Grande Région, le pourcentage des jeunes femmes s’établit à 71,2 %, celui des jeunes hommes y étant inférieur de 15,2 points (56,0 %). C’est en Wallonie que l’écart est le plus important avec 20,1 points ; et au Luxembourg qu’il est le plus faible avec 3,9 points. L’observation de l’évolution depuis 2015 montre que dans toutes les composantes régionales à l’exception du Luxembourg, les chiffres ont augmenté pour les deux sexes, les progressions étant partout plus fortes chez les femmes que chez les hommes. Au Grand-Duché, les hommes enregistrent un recul de 0,9 point entre 2015 et 2022.

Réduction du décrochage scolaire en Grande Région depuis 2013

L’un des objectifs majeurs de la Stratégie Europe 2020 consistait à ramener le taux d’abandon scolaire moyen sous la barre des 10 % dans l’UE. L’Union européenne définit la catégorie des jeunes en situation de décrochage scolaire comme les personnes de 18 à 24 ans qui ont quitté l’appareil de formation au mieux en cours du second cycle de l’enseignement secondaire, donc sans avoir validé le diplôme de fin de cycle, et qui ne poursuivent ni étude, ni formation. La Grande Région avait atteint cet objectif en 2020 avec un taux de 9,8 % (valeur calculée sans la Sarre), soit légèrement mieux que la moyenne européenne qui était alors de 10,0 %. Dans son Plan d’Action pour le socle européen des droits sociaux, l’UE souhaite poursuivre les efforts entrepris jusqu’alors pour réduire encore le taux de décrochage scolaire au sein de l’UE.45F[1]

[1] Commission européenne (2021). Résolution du Conseil relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de l’éducation et au-delà (2021-2030). https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b004d247-77d4-11eb-9ac9-01aa75ed71a1 (24.07.2024)

Depuis 2013, le nombre de jeunes en décrochage scolaire diminue en Grande Région

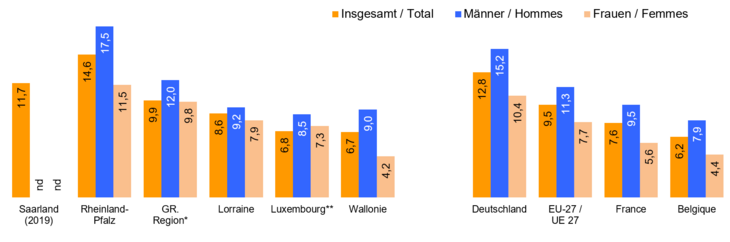

En 2023, 9,9 % des 18-24 ans de la Grande Région (sans la Sarre) faisaient partie de la catégorie des jeunes en situation d’abandon scolaire. Ce taux se situe dorénavant au-dessus de la moyenne européenne (contrairement à 2020), située à 9,5 %. Si le constat est réjouissant, cela signifie cependant qu’un jeune sur dix connaît encore aujourd’hui des difficultés pour poursuivre sa formation ou pour s’insérer durablement et qualitativement sur le marché du travail.

La comparaison entre les régions révèle que la Rhénanie-Palatinat occupe la première place avec 14,6 %. Ces chiffres élevés pourraient s’expliquer en partie par les particularités du système allemand de formation professionnelle, où pour accéder à une formation professionnelle qualifiée, un diplôme du deuxième cycle secondaire n’est pas toujours requis. En Wallonie et au Luxembourg, le taux d’abandon scolaire en 2023 est particulièrement bas (respectivement 6,7 et 6,8 %). La Lorraine se situe également sous la moyenne grand-régionale avec 8,6 %.

Décrochage et abandon scolaire précoce 2023

*GR. Region : Total sans la Sarre | Hommes sans la Sarre | Femmes sans la Sarre et avec le Luxembourg 2022

** Luxembourg : Femmes 2022

Part des 18-24 ans qui ne sont pas ou plus en formation initiale ou continue et n’ont pas accompli le second cycle de l’enseignement secondaire en pourcentage de la population du même âge

Calculs : IBA·OIE | Source : EUROSTAT

Évolution du taux de décrochage scolaire par composante

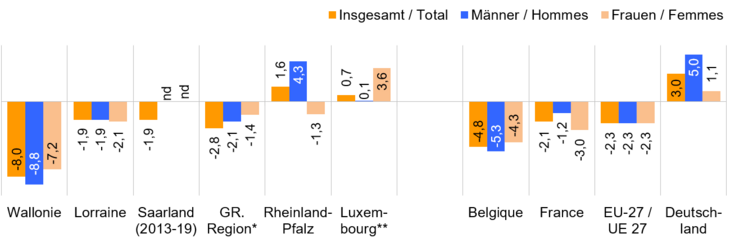

Entre 2013 et 2023, c’est en Wallonie que la baisse du taux de décrochage scolaire a été la plus forte, avec un recul de 8,0 points de pourcentage, suivie de la Lorraine avec - 1,9 point (soit moins que la moyenne de la Grande Région qui est de - 2,8 points). En Rhénanie-Palatinat et au Luxembourg, on observe au contraire des augmentations du taux de décrochage scolaire (respectivement + 1,6 et + 0,7 point). Si l’on observe les évolutions par sexe, on remarque que les fortes améliorations enregistrées en Wallonie ont été portées plutôt par les jeunes hommes (- 8,8 points contre - 7,2 points pour les jeunes femmes). De même, ce sont uniquement les jeunes rhénan-palatins qui contribuent à l’augmentation du taux dans ce Land (+ 4,3 points). À l’inverse, au Luxembourg ce sont les jeunes femmes qui participent à l’accroissement du taux de décrochage scolaire avec + 3,6 points. Entre 2020 et 2023, au regard des évolutions des taux par composante, on ne peut pas observer de tendances qui nous permettraient d’analyser un quelconque effet des différentes crises qui se sont succédé.

Évolution du taux de décrochage scolaire 2013-2023

*GR. Region : Total sans la Sarre | Hommes sans la Sarre | Femmes sans la Sarre et avec le Luxembourg 2022

** Luxembourg : Femmes 2022

Évolution de la part des 18-24 ans qui ne sont pas ou plus en formation initiale ou continue et n’ont pas accompli le second cycle de l’enseignement secondaire entre 2013 et 2023 en point de pourcentage

Calculs : IBA·OIE | Source : EUROSTAT

Stratégie pour l'éducation de l'UE

A travers sa résolution relative à l’élaboration d’un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, le Conseil de l’UE constate que la crise de la COVID-19 a exercé une pression sans précédent sur le secteur de l’éducation et de la formation et entraîné un passage généralisé à l’enseignement et à l’apprentissage à distance et mixte. Cette période a notamment mis en lumière différents défis et possibilités pour les systèmes et les communautés de l’éducation et de la formation, révélant les effets de la fracture numérique. De même, la crise sanitaire a démontré la nécessité de mettre en œuvre des systèmes d’éducation et de formation suffisamment souples et résistants pour faire face aux interruptions de leurs cycles réguliers. Il incombe ainsi aux pays membres de trouver des solutions pour assurer la continuité des processus d’enseignement et d’apprentissage dans des contextes divers et de veiller à ce que tous les apprenants, quels que soient leur milieu socio-économique ou leurs besoins d’apprentissage, continuent d’apprendre.[1] Enfin, le Conseil définit plusieurs priorités stratégiques visant à améliorer la situation de l’éducation et de la formation en adoptant une perspective globale et inclusive[2]. On retiendra notamment la volonté de renforcer la qualité, l’équité, l’inclusion et la réussite pour tous dans le domaine de l’éducation et de la formation ; de faire de l’apprentissage tout au long de la vie et de la mobilité une réalité pour tous ; d’accroitre les compétences et la motivation de la profession éducative ; de renforcer l’enseignement supérieur européen ; et de soutenir les transitions écologique et numérique dans l’éducation et la formation et par leur intermédiaire.

[1] Conseil de l’UE (2021) : Journal officiel de l’Union européenne n° 2021/C 66/01 : Résolution du Conseil relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de l’éducation et au-delà (2021-2030). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021G0226(01)#ntr8-C_2021066FR.01001501-E0008 (24.07.2024)

[2] Conseil de l’UE (2021). Op. cit.