Chômage des jeunes

Dans toutes les composantes de la Grande Région, le taux de chômage des jeunes est, comme dans toute l’UE, supérieur au taux de chômage global. Cela s’explique en partie par le fait que les jeunes sont plus touchés que les autres classes d’âge par les crises (dernièrement la crise sanitaire et ses effets sur l’économie). Disposer d’un diplôme permet également une meilleure insertion professionnelle et continue de protéger du chômage.[1] Par ailleurs, certaines catégories de jeunes sont menacées d’exclusion à long terme pour des raisons qui ne sont pas conjoncturelles, notamment les « décrocheurs » sortis prématurément du système scolaire.[2] Ne plus faire partie du marché du travail pourrait avoir de sérieuses conséquences pour les individus, la société et l’économie en général. Une exclusion prolongée du marché du travail pourrait entraîner des pressions financières et un déclin du bien-être psychologique et social qui peuvent longtemps persister. Pour les gouvernements et l’Union européenne, la lutte contre le chômage des jeunes demeure en conséquence une priorité politique. La nécessité d’adopter des initiatives d’inclusion sociale qui dépassent le marché du travail est reconnue, afin d’aider les jeunes à redevenir des membres actifs de la société et faciliter leur accès au marché du travail.[3]

Vous pourrez trouver de plus amples informations sur la situation des jeunes en Grande Région dans le thème phare du rapport CESGR 2023/2024.

[1] Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse de France. Rapport sur l’insertion des jeunes sur le marché du travail. www.education.gouv.fr/l-insertion-des-jeunes-sur-le-marche-du-travail-10790 (27.06.2024)

[2] Batard P.-E., Ferrari N., Saillard E. (2012) : Le chômage des jeunes : quel diagnostic ? Economie et Prévision. https://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2012-2-page-207.htm (27.06.2024)

[3] Eurofound (2015) : Social inclusion of young people, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Les facteurs du chômage des jeunes

Quels facteurs contitionnent la mesure du chômage des jeunes ?

- La différence entre le taux de chômage des jeunes et la part de chômage des jeunes est due au nombre des jeunes non comptabilisés dans la population active. Les deux indicateurs révèlent toutefois que les jeunes sont plus souvent chômeurs que leurs aînés. Le risque de chômage plus élevé chez les jeunes peut s’expliquer par le fait que le passage de l’école ou de la formation professionnelle à la vie active intervient en général à un âge situé entre 15 et 24 ans, et que des difficultés sont souvent rencontrées à cette période.

- Par ailleurs, les premiers contrats de travail des jeunes sont plus fréquemment à durée déterminée, ce qui augmente le risque de chômage à leur expiration. En effet, l’alternance entre des périodes de chômage et des contrats courts est pour beaucoup un passage obligé. Cette période particulière dans la carrière professionnelle peut engendrer des effets négatifs sur l’insertion professionnelle. Ainsi, les jeunes qui acceptent un premier contrat temporaire, plutôt que de rester au chômage, ont de meilleures chances à terme d’accéder à un emploi stable. À l’inverse, la succession de plusieurs contrats courts risque de rendre plus difficile la stabilisation dans l’emploi. De même, l’accès aux premiers emplois se fait souvent au prix d’un “déclassement” – c’est-à-dire que les jeunes acceptent des emplois moins qualifiés que ce que leurs diplômes leur permettraient. Ce phénomène conduit à court terme à l’éviction des moins diplômés et à une utilisation peu efficace des forces de travail.[1]

- En outre, les jeunes actifs disposent de moins d’expérience professionnelle. Ils ne peuvent par ailleurs pas faire valoir autant de droits liés à l’ancienneté, ce qui se traduit par un risque de licenciement accru des jeunes déjà employés. Parallèlement, il y a lieu de prendre en considération d’autres facteurs individuels qui ne sont toutefois que très difficilement mesurables.[2] Des mesures d’accompagnement existent (voir les chapitres 3 et 4 du thème phare du rapport CESGR 2023/2024).

[1] BATARD P.-E., FERRARI N., SAILLARD E, Op. cit.

[2] Cf. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): Jugendarbeitslosigkeit in Europa: Aktuelle empirische Befunde. In: Aktuelle Berichte vom 9. August 2013, p. 3ss.

Le taux de chômage des jeunes est plus de deux fois supérieur au taux de chômage global

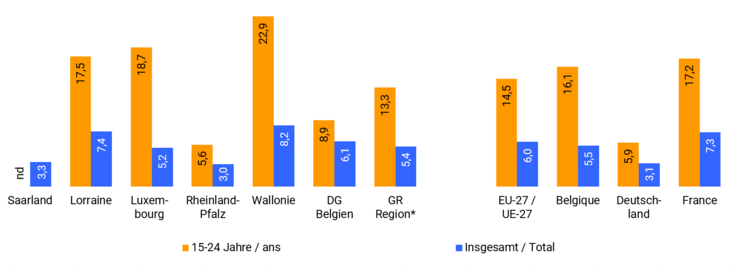

Le taux de chômage des jeunes est plus élevé que le taux de chômage global, aussi bien dans les composantes de la Grande Région que dans l’UE. En 2023, le taux de chômage des jeunes dans la Grande Région (sans la Sarre) s’établit à 13,3 %, soit plus de deux fois supérieur au niveau du taux de chômage global (écart de 7,9 points de pourcentage). A l’échelle de l’Europe des 27, le taux de chômage des jeunes est plus élevé (14,5 %), de même que l’écart par rapport au taux de chômage global, qui y est légèrement supérieur (8,5 pp).

On relève des disparités importantes au niveau du chômage des jeunes selon les composantes régionales : plus d’un jeune actif sur cinq (15-24 ans) en Wallonie, tandis qu’ils sont respectivement 18,7 et 17,5 % au Luxembourg et en Lorraine en 2023. C’est en Rhénanie-Palatinat, qui enregistre un taux de 5,6 %, que les jeunes sont le moins exposés au chômage. Dans la Communauté Germanophone de Belgique, le taux de chômage des jeunes est également inférieur à la moyenne de la Grande Région (8,9 %).

Taux de chômage des jeunes en Grande Région 2023

Différents critères de définition du chômage des jeunes au sein de la Grande Région

Les critères de définition du chômage des jeunes doivent cependant être considérés de manière différenciée dans la Grande Région. Dans le calcul du taux de chômagesur la base des conventions internationales, le nombre des chômeurs d’une classe d’âge en particulier est rapporté à celui de l’ensemble de la population active de la même classe d’âge. Chez les jeunes justement, la participation au marché du travail fait toutefois apparaître de très gros écarts entre les différentes composantes régionales, ce qui se répercute statistiquement aussi sur le calcul du taux de chômage.

En effet, les différents systèmes éducatifs jouent un rôle important dans le calcul des taux d’emploi et de chômage. Dans les pays dont la stratégie choisie est d’éduquer longtemps (comme en France), les taux de chômage sont souvent plus élevés, car la population des jeunes compte moins d’actifs. À l’inverse, dans les pays qui font le choix d’insérer dans l’emploi plus tôt, comme c’est le cas en Allemagne, où les formations en alternance sont particulièrement prisées des jeunes, le nombre de jeunes actifs est plus élevé. Les écarts observés s’amenuisent d’ailleurs dans les classes d’âge supérieures, ce qui rend la comparaison plus significative.9F[1] On observe ainsi en Wallonie et en Lorraine des taux d’emploi plus faibles et des taux de chômage plus élevés qu’en Sarre et en Rhénanie-Palatinat.

[1] COQUET B. (2024). Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) : Pourquoi le chômage des jeunes résiste-t-il à des moyens inédits ? https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/pourquoi-le-chomage-des-jeunes-resiste-t-il-a-des-moyens-inedits/#_ftnref5 (27.06.2024)

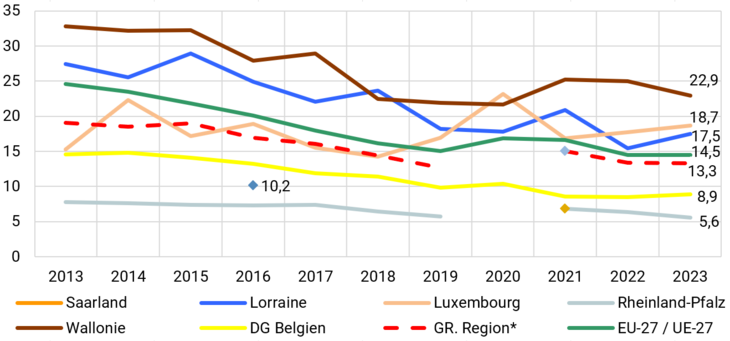

Diminution du taux de chômage des jeunes au cours de la dernière décennie en Grande Région

Au sein de la Grande Région, les évolutions des taux de chômage des composantes sont proches de celles observées au niveau de la Grande Région. Des disparités se manifestent toutefois entre les composantes. Ainsi, c’est en Lorraine et en Wallonie que la situation du taux de chômage s’est la plus améliorée entre 2013 et 2023, tant pour l’ensemble de la population, que pour les jeunes qui enregistrent respectivement - 9,9 et - 9,8 points (pour l’ensemble les diminutions sont de 4,7 et - 3,2 points). A l’exception de la Sarre[1] et du Luxembourg, les autres composantes enregistrent également des diminutions plus importantes du taux de chômage des jeunes par rapport à l’ensemble. Sur la même période, seul le Luxembourg enregistre en même temps une diminution du chômage de l’ensemble de la population (- 0,7 pp) et une augmentation du taux de chômage des jeunes (+ 3,4 points). Au cours des quatre dernières années, on observe des hausses du chômage des jeunes dans toutes les composantes entre 2019 et 2021, puis un recul en 2022. Enfin, entre 2022 et 2023, le taux de chômage des jeunes augmente au Luxembourg, en Lorraine et au sein de la Communauté germanophone de Belgique. Il diminue en Rhénanie-Palatinat et en Wallonie.

[1] Les données statistiques lacunaires pour la Sarre ne nous permettent pas d’analyser l’évolution du taux de chômage des jeunes dans cette composante.

Evolution du taux de chômage des jeunes 2013-2023

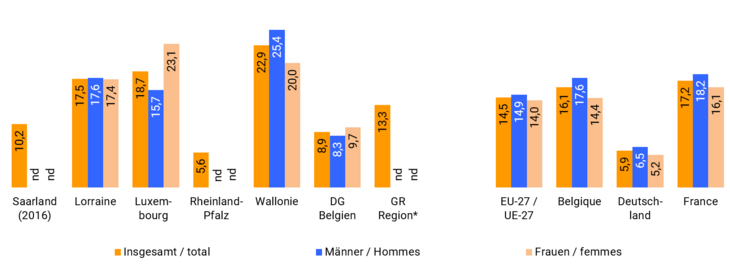

En Grande Région, des situations variées du chômage selon le genre

N.B. : les données relatives au taux de chômage des jeunes par sexe fournies par EUROSTAT sont lacunaires pour la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Cela ne nous permet malheureusement pas de calculer une valeur grand-régionale fiable ni représentative. Aussi, la situation du taux de chômage par sexe et son évolution au niveau de la Grande Région ne sera pas analysée dans cette partie.

En 2023, on observe au sein de la Grande Région des situations hétérogènes quant au chômage des jeunes par sexe. En effet, au Luxembourg et en Communauté germanophone, le taux de chômage des hommes est inférieur à celui des femmes, en particulier au Luxembourg, avec un écart de 7,4 points en faveur des jeunes hommes. A l’inverse, en Wallonie, ces derniers sont plus souvent au chômage que les jeunes femmes, avec un écart de 5,4 points en leur faveur. En Lorraine, l’écart est très faible, avec une valeur de seulement 0,2 point en faveur des femmes. Au niveau national, malgré des valeurs de chômage hétérogènes, la répartition des jeunes chômeurs par sexe est similaire entre l’Allemagne, la Belgique, la France et l’UE. On y observe, en effet, des taux de chômage plus élevés pour les hommes que pour les femmes.

Les données fournies par Eurostat montrent que - à l’exception du Luxembourg, les évolutions des taux de chômage par sexe au cours des dix dernières années sont favorables tant pour les hommes que pour les femmes, et ce, dans des proportions équivalentes. En Wallonie, le taux de chômage des jeunes femmes recule de 10,1 points de pourcentage (pp), soit un peu plus que les jeunes hommes avec 9,3 pp. En Lorraine, le recul du taux de chômage observé est quasiment le même pour les hommes que pour les femmes (- 9,9 et - 9,8 points). L’écart entre les taux de chômage des jeunes se creuse sensiblement au profit des jeunes femmes de la Communauté germanophone, dont le recul s’élève à 6,5 pp (contre - 5,1 points pour les hommes). Enfin, au Luxembourg, seul le taux de chômage des jeunes hommes recule au cours de cette période avec - 2,6 pp. À l’inverse, le taux de chômage des femmes y augmente de plus de 12 points.[1]

[1] Note méthodologique : selon l’ADEM, les taux de chômage des jeunes fournis par EUROSTAT pour le Luxembourg sont des estimations dérivées d’enquêtes sur les forces de travail (EFT). Selon les chiffres des demandeurs d’emploi de l’ADEM, entre 2013 et 2023, le nombre de jeunes femmes au chômage a reculé de 362 personnes, soit - 38,3 %. Pour les jeunes hommes, leur nombre a reculé de 428 personnes, soit - 34,4 %. Entre 2022 et 2023, on observe des augmentations du nombre de demandeurs d’emploi chez les jeunes femmes et les jeunes hommes (respectivement + 22,7 % et + 18,8 %).