Bildungsituation der Jugend in der Großregion

In den Arbeitsmarktanalysen wird immer wieder auf den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Berufstätigkeit verwiesen. Fachleute sind sich darüber einig, dass mit dem Bildungsstand auch die Erwerbsquote steigt.[1] Darum fördert die Europäische Union in ihrem Aktionsplan im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte auch die Aufnahme eines Studiums. Ziel ist, dass jedes Jahr mindestens 60 % der Erwachsenen eine Weiterbildungsmaßnahme absolvieren und mindestens 80 % der 16- bis 74-Jährigen grundlegende EDV-Kenntnisse aufweisen. Die EU möchte auch die Zahl der Personen reduzieren, die die Schule abbrechen – ohne jedoch eine konkrete Zielvorgabe zu geben. Außerdem sollen mehr Menschen als bisher die Sekundarstufe II besuchen.

Um zu ermitteln, wie hoch der relative Anteil der Studenten in einer bestimmten Region ist, wird die Zahl der Studenten zur Gesamtgröße der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen ins Verhältnis gesetzt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sich dieser Indikator auf den Studienort und nicht auf den Geburts- oder Wohnort der Studenten bezieht. Daher weisen Gegenden mit großen Universitäten und anderen Hochschulen, in die viele Studenten von außerhalb ziehen, die höchsten Zahlen auf. Bei der Analyse dieser Zahlen muss daher neben der jeweiligen Altersstruktur der betrachteten Bevölkerung auch die örtliche Hochschullandschaft betrachtet werden, d.h. die Dichte bzw. Verteilung von Ausbildungsinstituten oder Hochschulen in einer bestimmten Region.

[1] Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich, Ausgabe 2016 – Tabellenband, S. 24

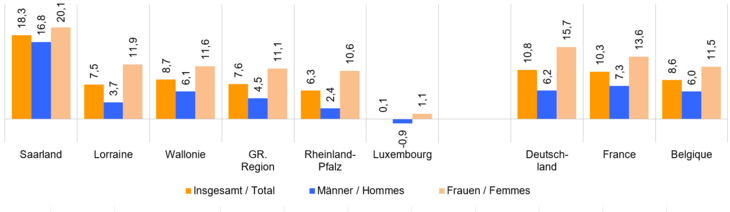

Studierende an Hochschulen (ISCED-Level 5 - 8) 2022

2022 studierten fast zwei Drittel der Jugendlichen an einer Hochschule

2022 studierten fast zwei Drittel (63,3 %) der in der Großregion lebenden 20- bis 24-Jährigen an einer Hochschule. Diese Zahl liegt unter dem Durchschnitt der 27 EU-Staaten (65,0 %). Die Zahl der Studenten in der Großregion stieg von 2015 bis 2022 um 7,6 Prozentunkte.

Innerhalb der Großregion wies das Saarland mit 75,1 % den höchsten Anteil an Studenten auf. Hier stieg die Zahl der Studenten zwischen 2015 und 2022 mit 18,3 Punkten auch viel stärker als in den anderen Teilen der Großregion. Auf Platz 2 nach dem Saarland liegt die Wallonie mit 69,1 %. Auffällig ist, dass die belgische Region selbst mit diesem recht hohen Anteil noch weit unter dem Landesdurchschnitt von 81,2 % liegt. Mit 65,8 % liegt der Anteil der Studenten in Lothringen über dem Durchschnitt der Großregion. Rheinland-Pfalz liegt mit 60,8 % knapp darunter. Mit Ausnahme des Saarlandes liegen alle Teile der Großregion unter dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Länder. Luxemburg weist mit 20,0 % bei Weitem die niedrigste Zahl an Studenten auf. Der angesichts dieser Zahl vielleicht aufkommende Gedanke, dass junge Menschen in Luxemburg nicht motiviert sind, zu studieren, ist aber falsch. Der im Vergleich zur gesamten Großregion überdurchschnittlich hohe Anteil von Personen mit Hochschulabschluss unter den Erwachsenen belegt das Gegenteil. Die geringe Zahl lässt sich hauptsächlich dadurch erklären, dass junge Menschen aus Luxemburg traditionell im Ausland studieren und daher von Eurostat nicht in den nationalen Statistiken erfasst werden. Auch die Tatsache, dass die Hochschullandschaft im Großherzogtum lange Zeit viel weniger vielfältig war als in anderen Ländern lässt sich darauf zurückführen. Mit der Gründung der Universität Luxemburg im Jahr 2003 hat sich das zwar ein wenig geändert, allerdings legt die Universität Luxemburg ihren Fokus ausdrücklich auf internationale Forschung und bietet daher nur wenige, dafür aber hochspezialisierte Studiengänge an, weshalb auch die Anzahl der Studenten eher klein ist.[1] Daher gehen auch heute noch viele Luxemburger zum Studieren ins Ausland, bevorzugt an Universitäten in benachbarten Regionen im Kooperationsraum, und das wird wohl auch in Zukunft so bleiben.

[1] IBA·OIE: Bericht zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Großregion 2017/2018 im Auftrag des Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion, S. 66.

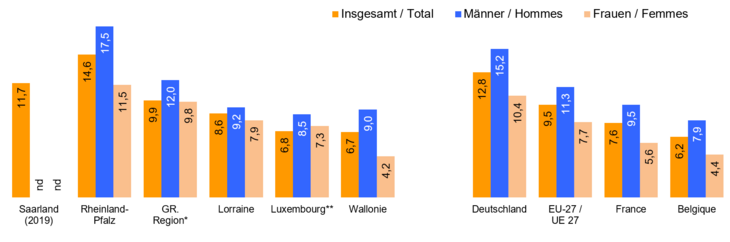

Entwicklung der Studierende an Hochschulen 2015-2022

Junge Frauen nehmen viel häufiger ein Hochschulstudium als junge Männer auf

Der Blick auf die Geschlechter zeigt, dass junge Frauen viel häufiger ein Hochschulstudium aufnehmen als junge Männer. In der Großregion liegt der Anteil der Frauen unter den Studenten mit 71,2 % um 15,2 Prozentpunkte über dem der Männer (56,0 %). In der Wallonie ist der Unterschied mit 20,1 Punkten am größten, in Luxemburg mit 3,9 Punkten am geringsten. Seit 2015 steigt die Zahl der Studenten beider Geschlechter in allen Teilen der Großregion mit Ausnahme von Luxemburg, wobei der Anstieg bei den Frauen immer deutlicher war als bei den Männern. Im Großherzogtum sank die Anzahl der Männer zwischen 2015 und 2022 um 0,9 Punkte.

Rückläufige Schulabrecherquote in der Großregion seit 2013

Die Senkung der durchschnittlichen Schulabbrecherquote in der EU auf unter 10 % war eines der Hauptziele des Programms Europa 2020. Die Europäische Union definiert die Kategorie der Schulabbrecher als Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren, die das Bildungssystem bestenfalls im Laufe der Sekundarstufe II verlassen haben, also ohne den Abschluss der Sekundarstufe II bestätigt zu haben, und die weder ein Studium noch eine Ausbildung absolvieren. Die Großregion (ohne das Saarland) hat dieses Ziel 2020 mit 9,8 % erreicht und lag damit etwas unter dem europäischen Durchschnitt, der im Jahr 2020 bei 10,0 % lag. In ihrem Aktionsplan im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte möchte die EU die bisherigen Anstrengungen fortsetzen, um die Schulabbrecherquote in der EU weiter zu senken.[1]

[1] Europäische Kommission (2021). Entschließung des Rates zu einem strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung mit Blick auf den europäischen Bildungsraum und darüber hinaus (2021-2030) 2021/C 66/01. https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/b004d247-77d4-11eb-9ac9-01aa75ed71a1 (24.07.2024)

Seit 2013 brechen in der Großregion weniger Jugendliche die Schule ab

Im Jahr 2023 haben 9,9 % der 18- bis 24-Jährigen in der Großregion (ohne das Saarland) die Schule abgebrochen. Damit liegt die Quote anders als noch 2020 über dem europäischen Durchschnitt von 9,5 %. Auch wenn der Abwärtstrend erfreulich ist, bedeuten diese Zahlen dennoch, dass auch heute jeder zehnte junge Mensch Schwierigkeiten hat, seine Ausbildung zu Ende zu bringen und dauerhaft einen zufriedenstellenden Platz in der Arbeitswelt zu finden.

Der Vergleich der Regionen zeigt, dass Rheinland-Pfalz mit 14,6 % den ersten Platz belegt. Die hohe Zahl lässt sich teilweise mit den Besonderheiten des deutschen Systems erklären, wie beispielsweise der Tatsache, dass in Deutschland für die Aufnahme einer Berufsausbildung nicht immer ein Abschluss der Sekundarstufe II erforderlich ist. Die Schulabbrecherquoten in der Wallonie und Luxemburg waren mit 6,7 % und 6,8 % im Jahr 2023 besonders niedrig. Mit einer Quote von 8,6 % lag Lothringen ebenfalls unter dem Durchschnitt der Großregion.

Schulabbrecherquote 2023

*GR. Region: Gesamtwert ohne Saarland | Männer ohne Saarland | Frauen ohne Saarland und für 2022 mit Luxemburg

** Luxemburg: Frauen 2022

Anteil der 18- bis 24-Jährigen, die keine Aus- oder Weiterbildung (mehr) absolvieren und die Sekundarstufe II nicht abgeschlossen haben, in % dieser Altersgruppe

Berechnungen: IBA·OIE | Quellen: EUROSTAT

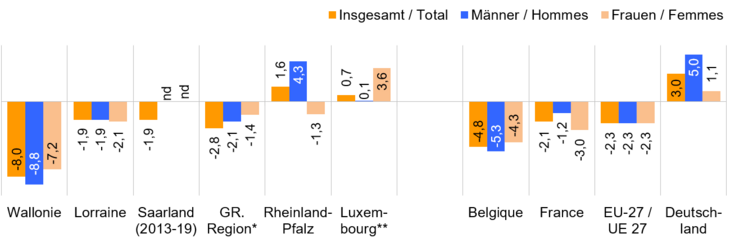

Veränderung der Schulabbrecherquote nach Teilregionen

Zwischen 2013 und 2023 ging der Anteil der Personen, welche die Schule abbrechen, in der Wallonie mit 8,0 Prozentpunkten besonders stark zurück. In Lothringen betrug der Rückgang 1,9 Punkte, während der durchschnittliche Rückgang in der gesamten Großregion bei 2,8 Punkten lag. In Rheinland-Pfalz und Luxemburg stieg die Schulabbrecherquote dagegen, und zwar um 1,6 bzw. 0,7 Punkte.

Beim Blick auf das Geschlechterverhältnis wird deutlich, dass in der Wallonie vor allem die jungen Männer zum starken Rückgang der Schulabbrecherquote beitrugen. Bei ihnen betrug der Rückgang 8,8 Punkte, während es bei den jungen Frauen nur 7,2 Punkte waren. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Veränderung der Schulabbrecherquote allein auf männliche Jugendliche zurückzuführen. Bei ihnen stieg der Anteil der Schulabbrecher um 4,3 Punkte, was eine insgesamt höhere Quote zur Folge hatte. In Luxemburg dagegen waren es die jungen Frauen, die die Quote der Personen, welche die Schule vorzeitig verlassen, ansteigen ließen. Ihr Anteil erhöhte sich um 3,6 Punkte. Bei der Entwicklung der Quote in den einzelnen Teilen der Großregion zwischen 2020 und 2023 lassen sich keine Trends ablesen, die etwaige Folgen der verschiedenen aufeinanderfolgenden Krisen widerspiegeln.

Entwicklung der Schulabbrecherquote 2013-2023

*GR. Region: Gesamtwert ohne Saarland | Männer ohne Saarland | Frauen ohne Saarland und für 2022 mit Luxemburg

** Luxemburg: Frauen 2022

Entwicklung des Anteils der 18- bis 24-Jährigen, die keine Aus- oder Weiterbildung (mehr) absolvieren und die Sekundarstufe II nicht abgeschlossen haben, Veränderung im Zeitraum 2013-2023 in Prozentpunkten

Berechnungen: IBA·OIE | Quellen: EUROSTAT

Bildungsstrategie der EU

In seinem Beschluss zur Entwicklung eines strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung stellt der Europäische Rat fest, dass die Bildungssysteme infolge der Coronakrise unter so hohem Druck stehen wie nie zuvor und dass sich Homeschooling sowie Mischformen aus Präsenzunterricht und Homeschooling etabliert haben. In der Coronazeit wurden insbesondere die großen Unterschiede in Sachen Digitalisierung deutlich und die vielfältigen Herausforderungen und Chancen, die sich dadurch im Bildungswesen ergeben. Außerdem hat die Pandemie die Notwendigkeit aufgezeigt, die allgemeine und die berufliche Bildung so flexibel und resilient zu gestalten, dass Unterbrechungen in den gewohnten Abläufen möglichst folgenlos bleiben. Die Mitgliedstaaten müssen also Lösungen finden, durch die sichergestellt wird, dass die allgemeine und berufliche Bildung auch beim Eintreten unterschiedlichster Szenarien wie gewohnt weitergehen kann, und gewährleisten, dass alle Schüler bzw. Auszubildenden unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation oder dem persönlichen Förderbedarf weiterhin etwas lernen.[1] Schließlich legt der Rat zur Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung mehrere strategische Prioritäten fest, bei denen er das große Ganze und die Bedürfnisse aller im Blick hat.[2]. Besonders betont wird dabei der Wille, bei der allgemeinen und beruflichen Bildung die Qualität und Chancengleichheit sowie die Einbeziehung und den Erfolg aller zu fördern, lebenslanges Lernen und Mobilität für alle zu gewährleisten, die Kompetenzen von Lehrern auszubauen und ihre Motivation zu steigern, die Hochschulbildung in Europa zu fördern und Digitalisierung und Klimafreundlichkeit in der und durch die allgemeine und berufliche Bildung zu unterstützen.

[1] Conseil de l’UE (2021) : Journal officiel de l’Union européenne n° 2021/C 66/01 : Résolution du Conseil relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de l’éducation et au-delà (2021-2030). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021G0226(01)#ntr8-C_2021066FR.01001501-E0008 (24.07.2024)

[2] Conseil de l’UE (2021). Op. cit.