Struktur und Entwicklung der Arbeitnehmerbeschäftigung in der Großregion

Die Arbeitnehmerbeschäftigung in der Großregion

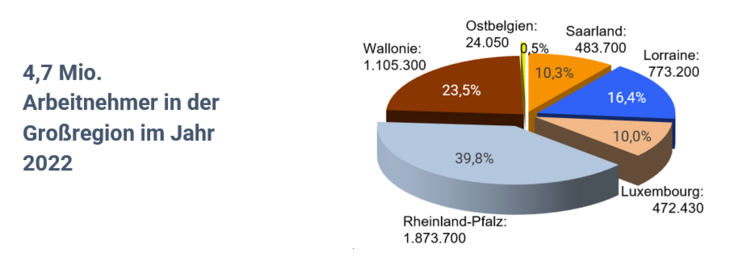

In der Großregion lag im Jahr 2022 – dem letzten für alle Teilgebiete gemeinsam verfügbaren Datenstand – die Gesamtzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsort bei über 4,7 Millionen Menschen; das entspricht 2,6% aller Erwerbstätigen der EU-27. Innerhalb des Kooperationsraums wies Rheinland-Pfalz als bevölkerungsreichstes Teilgebiet der Großregion mit einem Anteil von 39,8% aller Arbeitnehmer auch das größte Beschäftigungsgewicht auf, gefolgt von der Wallonie (23,5%), Lothringen (16,4%), dem Saarland (10,3%) und Luxemburg (10%).

Arbeitnehmerbeschäftigung in der Großregion 2022

Anteil der Teilregionen an der gesamten Arbeitnehmerbeschäftigung in der Großregion 2022 (Anteil in %, Anzahl der Beschäftigten)

Berechnungen: IBA·OIE

Quellen: Wallonie, DG Belgien: ICN, Comptes régionaux | Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrechnung der Länder | Lorraine: INSEE (Estimations d‘emploi) | Luxembourg: Eurostat

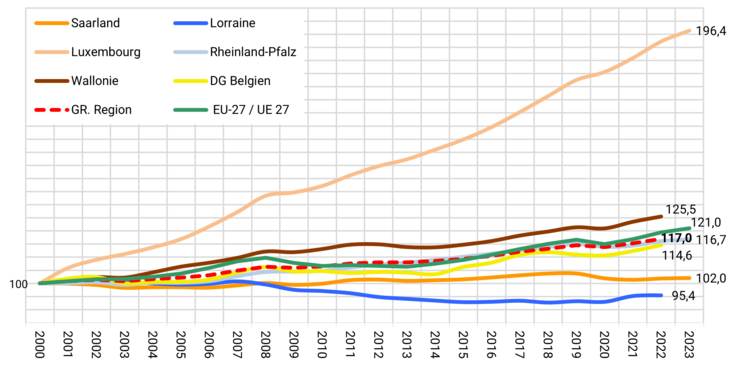

Seit dem Jahr 2000 steigt die Zahl der Arbeitnehmer innerhalb der Großregion an

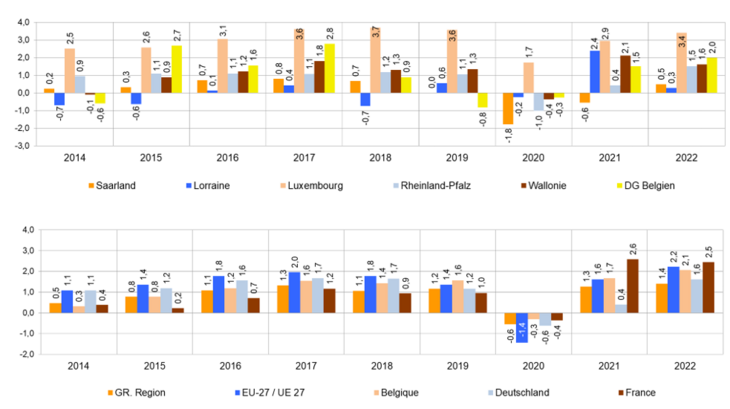

Im Zeitraum von 2000 bis 2022 verzeichnete die Beschäftigung von Arbeitnehmern in der Großregion ein Wachstum (+17%), das unter dem Durchschnitt der EU-27 (+19,5%) lag. Diese Entwicklung war nicht homogen, sondern spiegelt sehr deutlich die verschiedenen Konjunkturzyklen wider, die auch meist in Verbindung mit der Weltkonjunktur stehen. Obwohl beispielsweise die Beschäftigung in der Großregion seit Anfang der 2000er Jahre kontinuierlich und progressiv anstieg, kam sie mehrfach zum Erliegen, insbesondere in den Jahren 2003 und 2009, in denen sie rückläufig war. Zwischen 2008 und 2009, während der Finanzkrise, ging die Beschäftigung in der Großregion um 0,4% (-14.650 Personen) zurück. Diese Beschäftigungsverluste fielen jedoch im Vergleich zu den ursprünglichen allgemeinen Erwartungen deutlich geringer aus. Zu den Zeiträumen mit einem deutlichen Anstieg der Beschäftigung (Entwicklungen von über 1%) gehören die Jahre 2007 und 2008, das Jahr 2011 und schließlich der Zeitraum 2016-2019.

Im Gegensatz dazu verschlechterte sich die Beschäftigungslage im Jahr 2020 als Folge der Verlangsamung des Arbeitsmarktes infolge der im Rahmen der Gesundheitskrise ergriffenen Maßnahmen. In der Großregion ging die Zahl der Beschäftigten um 0,7% zurück, was einem Rückgang von etwas mehr als 30.000 Arbeitnehmern entspricht. Auf EU-Ebene fiel dieser Rückgang noch deutlicher aus (-1,4%). In den folgenden Jahren trat jedoch Erholung ein, sodass zwischen 2020 und 2022 in der Großregion +2,7% mehr Beschäftigte registriert wurden, auf der Ebene der EU-27 sogar +3,9%.

Entwicklung der Arbeitnehmerbeschäftigung in der Großregion 2000-2023

Entwicklung der Arbeitnehmerbeschäftigung (am Arbeitsort) zwischen 2000 und 2022/2023 (2000=100)

Berechnungen: IBA·OIE

Quellen: Wallonie, DG Belgien: ICN, Comptes régionaux | Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrechnung der Länder | Lorraine: INSEE (Estimations d‘emploi) | Luxembourg, EU-27: Eurostat

Entwicklung der Arbeitnehmerbeschäftigung nach Teilregion

Zweistelliges Wachstum und widerstandsfähige Beschäftigung in der Wallonie

Eine im interregionalen und europäischen Vergleich überdurchschnittliche Wachstumsrate bei der Arbeitnehmerbeschäftigung weist neben Luxemburg auch die Wallonie auf: 2022 waren in der belgischen Region 25,5% mehr Arbeitnehmer beschäftigt als im Jahr 2002. Die Wallonie hat damit nicht nur besser abgeschnitten als die meisten anderen Regionen des Kooperationsraums, sondern lag auch leicht über der Entwicklung in Belgien insgesamt (+23,8%). Auch während der Covid-Krise im Jahr 2020 verzeichnete die Wallonie einen Beschäftigungsrückgang (-0,4%), der unter dem großregionalen Durchschnitt (-0,6%) lag. In den folgenden zwei Jahren erholt sich die Beschäftigung in Wallonien stärker als in den letzten zehn Jahren (+1,6% zwischen 2021 und 2022).

Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens hingegen, die zwischen 2000 und 2022 einen Anstieg von 14,6% verzeichnete, liegt unter dem großregionalen Durchschnitt. Der Wirtschaftsabschwung von 2003 und die Wirtschaftskrise von 2009 führten in diesem Gebiet zu größeren Arbeitsplatzverlusten als in der Wallonie, das sich in diesem Bereich deutlich besser gehalten hat. Zwischen 2015 und 2018 verzeichnet die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens jedoch positive Entwicklungen, die zu den stärksten in der Großregion zählen, doch im Jahr 2019 erlebt die Beschäftigung einen Rückgang, der sich während der Gesundheitskrise fortsetzt, sich allerdings im Nachgang rasch erholt und 2022 mit über 24.000 Arbeitnehmern einen Höchststand erreicht.

Wachstum in Luxemburg durch Krisen kaum gebremst

Innerhalb der Großregion verzeichnete im Zeitraum von 2000 bis 2021 insbesondere das wirtschaftsstarke Luxemburg, + 87,0% bei den Arbeitnehmern, Beschäftigungsgewinne, die im interregionalen Vergleich beispiellos sind und auch weit über den durchschnittlichen Zuwächsen auf europäischer Ebene lagen. Ebenso konnte sich das Großherzogtum während der Rezession mit Abstand am besten behaupten: Als einzige Region des Kooperationsraums verbuchte Luxemburg in den Krisenjahren 2009 und 2020 sogar noch nennenswerte Arbeitsplatzzuwächsen (+1% bzw. +1,8%). Es ist jedoch zu beobachten, dass die positive Entwicklung in Luxemburg seit 2009 und der Wirtschafts- und Finanzkrise gebremst wird. Zwischen 2000 und 2008 lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Beschäftigung im Großherzogtum bei 3,7%, während sie zwischen 2010 und 2019 bei 2,9% lag. Im Jahr 2021 beläuft sich das Beschäftigungswachstum in Luxemburg auf 3,2% und erreicht damit wieder ein ähnliches Niveau wie in den Jahren vor der Covid-Krise.

Unterschiedliche Beschäftigungsentwicklungen in den deutschen Bundesländern

Rheinland-Pfalz verzeichnet seit 2000 einen Beschäftigungszuwachs, der mit +16,7% (2023) auf dem großregionalen Niveau liegt. Während es die Rezession 2009 ohne Arbeitsplatzverluste überstand (+0,2%), führte die Abschwächung des Arbeitsmarktes im Jahr 2020 zu einer negativen Entwicklung innerhalb des Landes (-1%). Bis zum Jahr 2023 gleicht der beobachtete Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen die Verluste der Vorjahre deutlich aus.

Auf einem deutlich niedrigeren Niveau verlief dagegen der Beschäftigungsanstieg im Saarland (+2%). Nach den kräftigen Arbeitsplatzgewinnen zur Jahrtausendwende folgte eine eher schwache Dekade, in denen Zuwächse immer wieder von Rückgängen abgelöst wurden. Die deutsche Region hat auf globaler Ebene im Zeitraum 2000-2023 einen leichten Anstieg der Beschäftigung verzeichnet (+2,0%). Die Beschäftigungssituation im Saarland erweist sich jedoch als recht fragil, wie die Arbeitsplatzverluste während der Finanzkrise und während der Gesundheitskrise (-0,7% bzw. -1,6%) zeigen, immerhin doppelt so hoch wie auf großregionaler Ebene. Ab 2010 setzte jedoch eine leicht positive Dynamik ein und 2019 erreichte die Zahl der Arbeitsplätze im Saarland dank eines Gesamtanstiegs von 3,8% den höchsten Stand seit 2000. Allerdings scheint der saarländische Arbeitsmarkt während der Gesundheitskrise besonders gelitten zu haben, denn das Saarland verzeichnete 2020 den stärksten Rückgang der Beschäftigtenzahl in der Großregion (-1,8%), ein Rückgang, der sich 2021 fortsetzte, danach sich aber wieder stabilisierte – wenn auch das Vorkrisenniveau nicht mehr erreicht wurde.

Zahl der Arbeitsplätze in Lothringen auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren

Gegen den großregionalen wie auch nationalen Trend bewegte sich die Entwicklung in Lothringen, wo bei den Arbeitnehmern deutliche Verluste zwischen 2000 und 2022 zu verzeichnen waren (-4,6%). Dieser Rückgang ist nicht nur krisenbedingt, sondern machte sich schon zuvor bemerkbar: Ähnlich wie in allen anderen Regionen der Großregion schwächte sich nach der Jahrtausendwende das Beschäftigungswachstum im Zuge der allgemeinen Konjunktureintrübung ab und fiel nach 2003 ins Minus. In der Folgezeit hatte Lothringen jedoch deutlich größere Schwierigkeiten, wieder Fuß zu fassen – in wirtschaftlicher wie beschäftigungspolitischer Hinsicht. Durch die weltweite Rezession wurden diese (wohl auch strukturell bedingten) Probleme zusätzlich verschärft. Im Krisenjahr 2009 verzeichneten Lothringen bei den Arbeitnehmern den höchsten Rückgang aller Teilgebiete des Kooperationsraums (-1,9%). Anders als in den anderen Teilgebieten des Kooperationsraums verlief die Entwicklung der Arbeitnehmerzahl auch in den Folgejahren weiter negativ. Zwischen 2015 und 2017 sowie zwischen 2018 und 2019 kam es zu leichten Anstiegen (unter 1%), doch die Covid-Krise und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt setzten diesen positiven Entwicklungen ein Ende. Im Anschluss stabilisierte sich die Beschäftigungslage mit einem Zuwachs von 2,7% zwischen 2020 und 2022.

Vorjahresveränderung der Arbeitnehmerbeschäftigung in der Großregion

Entwicklung der Arbeitnehmerbeschäftigung (am Arbeitsort) 2014-2022 (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)

Berechnungen IBA·OIE

Quellen: Wallonie, DG Belgien: ICN, Comptes régionaux | Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrechnung der Länder | Lorraine: INSEE (Estimations d'emploi) | EU-27, Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg: Eurostat

Struktur der Arbeitnehmerbeschäftigung

Drei Viertel aller Arbeitnehmer der Großregion im Dienstleistungssektor beschäftigt

Die Betrachtung der Verteilung der Arbeitnehmerbeschäftigung in der Großregion nach Wirtschaftssektoren zeigt, dass sich die Anteile der Arbeitnehmer weiter in Richtung der Dienstleistungsbranche verschoben haben. Im Jahr 2022 waren über drei Viertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im tertiären Sektor tätig (76,6%), während auf den sekundären Sektor nur noch knapp ein Viertel (22,5%) entfielen. Der primäre Sektor stellte 0,9% aller abhängig Beschäftigten. Damit bewegte sich die Großregion im europäischen Durchschnitt (tertiärer Sektor: 74,1%; sekundärer Sektor: 23,2%, primärer Sektor: 1,7%). Innerhalb des tertiären Sektors nehmen die marktbestimmten Dienstleistungen auf europäischer Ebene einen höheren Stellenwert ein als in der Großregion (EU-27: 48,6%; Großregion: 44,4%).

Innerhalb des Kooperationsraums erreichten die Dienstleistungen in der Wallonie und in Luxemburg mit Anteilen von über 80% ein überproportional hohes Gewicht für die Beschäftigung – bei einer allerdings unterschiedlichen strukturellen Ausrichtung: Während im Großherzogtum den marktbezogenen Dienstleistungen mit einem Anteil von 59,2% die größte – und im interregionalen wie europäischen Vergleich weit überdurchschnittliche – Bedeutung zukam, galt dies in der belgischen Region für den Bereich „öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit“, der mit 40,1% weiterhin einen höheren Beschäftigtenanteil umfasste als in den anderen Regionen.

Stark vertreten ist der tertiäre Sektor auch in Lothringen, wo mehr als drei von vier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Dienstleistungstätigkeit ausübten (79,1%). Ähnlich wie in der Wallonie sind in der französischen Region die nicht marktbezogenen Dienstleistungen (öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit) überdurchschnittlich ausgeprägt. Niedrigere Anteile erzielte demgegenüber der Dienstleistungssektor in Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. In allen drei Regionen hat stattdessen der sekundäre Sektor, also das Produzierende Gewerbe, ein im großregionalen wie europäischen Vergleich höheres Gewicht: Im Saarland und in Rheinland-Pfalz kam dabei mit Werten von 24,2 bzw. 21,9% der Industrie eine große Bedeutung zu – bei gleichzeitig unterdurchschnittlichen Anteilen des Baugewerbes. Dieses hat insbesondere in Luxemburg ein hohes Beschäftigungsgewicht (11,1%), während die Industrie (B-E) hier nur unterdurchschnittlich vertreten ist (10,3%).

Struktur der Arbeitnehmerbeschäftigung in der Großregion nach Wirtschaftsbereichen

Arbeitnehmerbeschäftigung (am Arbeitsort) nach Wirtschaftsbereichen 2022 (Verteilung in %)

Berechnungen: IBA·OIE

Quellen: Wallonie, DG Belgien: ICN, Comptes régionaux | Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrechnung der Länder | Lorraine: INSEE (Estimations d‘emploi) | EU-27, Belgien, Deutschland, France, Luxembourg: Eurostat

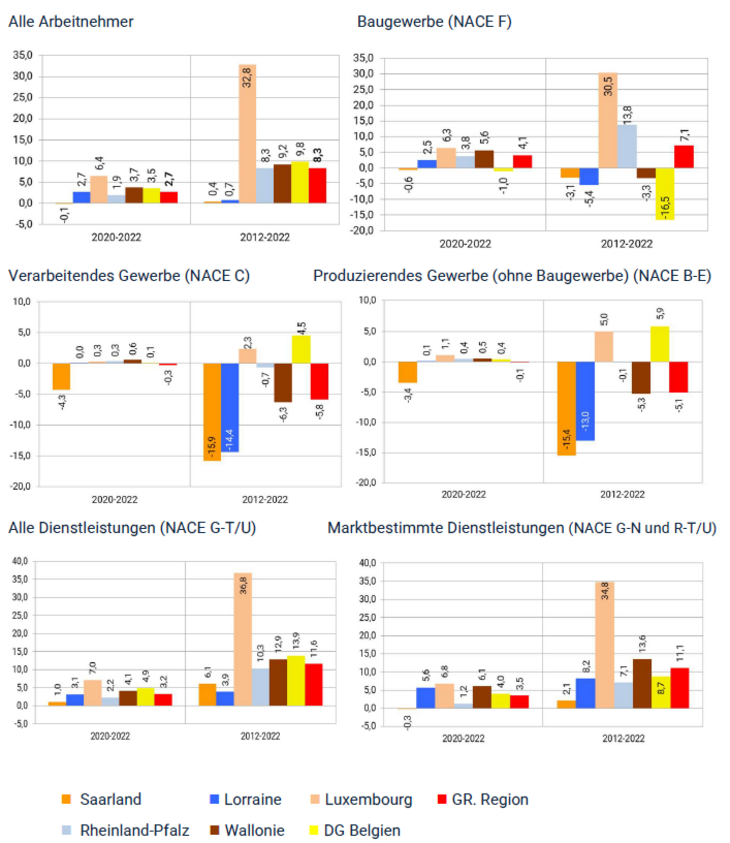

Arbeitnehmerbeschäftigung nach Wirtschaftsbereichen

Zuwächse im Dienstleistungssektor und Arbeitsplatzabbau in der Industrie

Zuwächse im Dienstleistungssektor und Arbeitsplatzabbau in der Industrie

Die differenzierte Betrachtung nach Wirtschaftssektoren macht deutlich, dass das Beschäftigungswachstum in den vergangenen zehn Jahren in der Großregion vor allem von den Dienstleistungen getragen wird (+11,6% 2012-2022). Im Baugewerbe ist die Zahl der Arbeitsplätze deutlich gestiegen (+7,1%), im produzierenden Gewerbe wurde dagegen deutlich Arbeitsplätze abgebaut (-5,1% zwischen 2012 und 2022, d.h. 40.810 weniger Arbeitsplätze).

Der Tertiärsektor konnte in der Großregion zwischen 2012 und 2022 ein Wachstum von 11,6% verzeichnen. Die nicht-marktbestimmte Dienstleistungen trugen hier etwas stärker zum Beschäftigungswachstum bei (+12,3%) als die marktbestimmten Dienstleistungen (+11,1%). In den letzten zehn Jahren profitierten Ostbelgien, die Wallonie und Rheinland-Pfalz von ähnlich hohen Zuwächsen zwischen 13,9 und 10,3% - Luxemburg liegt mit einem Plus im tertiären Sektor von 36,8% (2012-2022) an der Spitze, dieser deutliche Anstieg ist im Wesentlichen auf die dynamische Entwicklung der Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, aber auch der öffentlichen Verwaltung zurückzuführen. Im Saarland und in Lothringen hingegen fiel der Zuwachs im tertiären Sektor seit 2012 deutlich geringer aus (+6,1 bzw. +3,9%).

Im Baugewerbe ist zwischen 2012 und 2022 trotz eines Anstiegs auf der Ebene der Großregion (+7,1%) die Beschäftigung im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in der Wallonie – und massiv in Lothringen (-16,5%) - zurückgegangen. Der großregionale Anstieg der Beschäftigung in diesem Sektor wird von Luxemburg (+30,5%) und Rheinland-Pfalz (+13,8%) getragen. Im Jahr 2022 ist die Dynamik des Bausektors trotz der Gesundheitskrise ungebrochen und die Zahl der Beschäftigten steigt in der Großregion gegenüber 2020 um 4,1%.

Mit Ausnahme von Ostbelgien (+4,5%) und Luxemburg (+2,3%) ist das verarbeitende Gewerbe seit 2012 durch einen starken Abbau von Arbeitsplätzen in jeder seiner Komponenten gekennzeichnet. Das Saarland und Lothringen sind mit einem Rückgang der Beschäftigtenzahl um 15,9 bzw. 14,4% am stärksten betroffen. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie hervorgerufen wurden, scheinen die Deindustrialisierung beschleunigt zu haben. Das verarbeitende Gewerbe in der Großregion verzeichnet seit einen Rückgang der Beschäftigtenzahl um 5,8%.

Trotz der zunehmenden Bedeutung des Dienstleistungssektors bleibt anzumerken, dass der Beitrag der Industrie für Beschäftigung und gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung unverzichtbar bleibt. Die Industrie birgt ein hohes Innovationspotenzial, dessen Nutzung beständig für technologischen Fortschritt sorgt. So stellen gerade die technologieintensiven Sektoren des Verarbeitenden Gewerbes qualifizierte Arbeitsplätze bereit und dürften auch zukünftig hohe Produktivitätszuwächse erwirtschaften. Zudem kann die Entwicklung der Dienstleistungswirtschaft nicht abgekoppelt, sondern nur in engem Bezug zu der in der Industrie betrachtet werden. Viele Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich hängen direkt mit der Fertigung zusammen. Die Spannweite reicht von Forschung und Entwicklung, Finanzierung, Beratung und Planung über Beschaffung, IT-Services und Logistik bis hin zu Inbetriebnahme und Wartung. Alle diese qualitativ hochwertigen und wissensintensiven Dienstleistungen wären ohne eine leistungsstarke Industrie nicht möglich.

Entwicklung der Arbeitnehmerbeschäftigung nach Wirtschaftsbereichen

Arbeitnehmerbeschäftigung (am Arbeitsort) nach Wirtschaftsbereichen 2020-2022 bzw. 2012-2022 (Veränderung in %)

Berechnungen: IBA·OIE

Quellen: Wallonie, DG Belgien: ICN, Comptes régionaux | Saarland, Rheinland-Pfalz: Erwerbstätigenrechnung der Länder | Lorraine: INSEE (Estimations d‘emploi) | Luxembourg: Eurostat